Die Sprache des Ornaments: Wie Österreich durch Transsylvaniens Mauern sprach

Ein Essay in barocker Gestalt und kaiserlicher Stimme

In den ehrwürdigen Gassen zu Hermannstadt, da wo das Licht der Abendsonne sich golden auf stuckierte Fassaden legt, spricht der Stein – und er spricht Österreichisch. Nicht in Worten, nicht im Klang, nein: in Linien, Schwüngen, Säulen, Voluten, in Kapitellen wie aufgehobenen Gebeten. Es ist das Ornament, das hier das Reich vertritt; das Ornament als Sprache, als Stimme des barocken Geistes.

Aus der Tiefe Wiens, wo des Habsburgers Glanz in Palästen und Portalen blühte, sandte man mehr als Boten – man sandte Formen. Mit jedem Bauwerk, das unter dem Zeichen des Doppeladlers entstand, wuchs auch der Wille zur Schönheit, zur Ordnung, zur Überwältigung durch Maß und Gnade. Und Transsylvanien, dieses ferne Kind des Reiches, antwortete nicht mit Widerworten, sondern mit Verwandlung.

Die Heiligdreifaltigkeitskirche am Großen Ring – ein feierliches Juwel in Stuck und Licht – erhebt sich nicht bloß als Ort des Gebets, sondern als Manifest der barocken Rede. Auch die Ursulinenkirche, verborgen und doch gewichtig, trägt das Echo österreichischer Frömmigkeit in sich, durchzogen von jenen künstlerischen Falten, die mehr predigen als Worte vermögen.

Hier zeigt sich die Sprache des Ornaments nicht als Diktat, sondern als Dialog. Was aus der Hofbaukunst kam, verwuchs mit den Händen lokaler Meister, mit Motiven, die eher Erbe als Import waren. Und so spricht jedes Gesims, jede Rosette, jede vergoldete Nische von einer Begegnung: Österreich, das sich in Transsylvaniens Mauern eingeschrieben hat – nicht als Eroberer, sondern als Erbe einer geteilten Formensprache.

Gemälde als gesprochene Bilder: Die Brukenthaler Leinwände als barocke Kanzel

Nicht jedes Bild hängt bloß – manche klingen. So tönt es von den Wänden der Brukenthalschen Galerie: ein Flüstern aus Linnen und Licht, ein Ruf nach Erkenntnis, nach Maß und Mysterium. Denn was Österreich sandte, waren nicht nur Leinwände, sondern Lehren – in Öl gegossen, im Gold gerahmt, im Allegorischen enthüllt.

Hans von Aachen – „Die Kreuzigung Christi“

Mit großer Andacht sei hier das Auge gelenket auf das erhabene Werk des Hofmalers Hans von Aachen, welcher — in feiner Feder, brauner Tinte und silberner Kreide — das heiligste Drama des Glaubens zur Darstellung bringt: Die Kreuzigung unseres Erlösers. Ein geordneter Zug der Figuren, in schräge Komposition gefasst, hebt an bei dem guten Schächer zur linken, führt das betrachtende Auge über das Antlitz des gekreuzigten Heilandes in der Mitte — zum bösen Schächer zur rechten — und weist zuletzt hinab in das ferne Jerusalem, kaum angedeutet im lichten Hintergrunde.

Um die Füße des Gekreuzigten drängen sich ein aufgewühlter Chor von Gestalten und Rossen, die trauende Mutter Maria, der liebliche Johannes, der auf sich selbst zu deuten scheint — in tiefster Klage. Hier beginnt das barocke Evangelium – in Blut und Licht, in Schmerz und Stille. Von Aachen malt kein Ereignis, sondern ein Sakrament. Die Figuren, entrückt und dennoch irdisch, sind Ausdruck göttlicher Geometrie. Die Dornenkrone ist ein Kreis des Himmels, und der Schmerz des Körpers ein Hymnus auf die Erlösung.

Österreich spricht hier mit der Stimme des Heilsdramas. Von Aachen, in Diensten großer Fürsten, wählte diesen feinen Karton wohl als Vorstudie zu einem größeren Altarwerk. In schwarzer Kreide vorbereitet, mit grau gewaschener Fläche modelliert, nutzt der Meister sodann das reine Weiß des Blattes für lichte Höhen und setzte zuletzt zarte Akzente mit brauner Tinte und feinem Pinsel. Durch diese sparsame, doch höchst theatralische Mittel entsteht eine Komposition von erhabener Dramatik und geistiger Weite — gleich einem Kirchenfenster, das sich dem frommen Blick öffnet.

Peter Strudel von Strudendorf – „Die Zeit enthüllt die Wahrheit“

Die Zeit hebt den Schleier – nicht mit Hast, sondern mit Würde. Die Wahrheit, eine leuchtende Frauengestalt, steht wie ein Triumphbogen inmitten vergänglicher Symbole. Der Greis Saturn deutet mit Sanduhr und Blick – nicht auf das Ende, sondern auf das Offenbarwerden. Österreich spricht hier mit Zepter und Allegorie: Wahrheit ist ein Akt der Enthüllung.

Michael Willmann – „Das Paradies“

Kein Paradies als Idylle – sondern als Tiefe. Das Einhorn blickt, das Licht flackert, der Garten schweigt. Willmann malt nicht Eden – er malt die Erinnerung an Eden, durchdrungen von barocker Melancholie. Österreich spricht hier in Andacht, nicht in Prunk.

Johann Anton Eismann – „Schiffsbruch beim Leuchtturm“

Das Schiff zerschellt – der Mensch zerbricht. Der Leuchtturm, Symbol der Hoffnung, bleibt stumm. Die Fluten sind keine Elemente mehr – sie sind Prüfungen. Österreich spricht hier mit stürmischer Stimme: Vertraue nicht dem Sichtbaren allein.

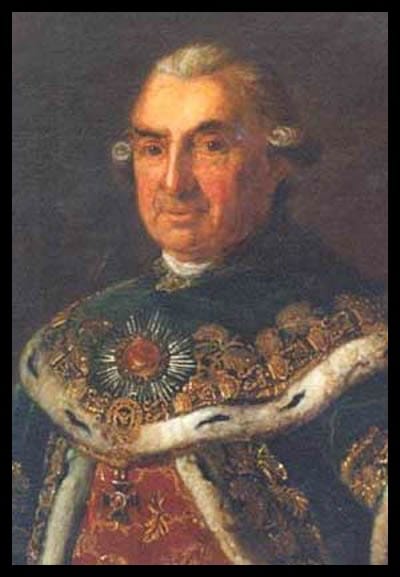

Georg Weikert – „Bildnis des Freiherrn Samuel von Brukenthal“

Das Porträt spricht nicht – es regiert. Der Blick des Barons ist eine Linie zwischen Wien und Hermannstadt, zwischen Krone und Provinz. In seinem Wappen leuchtet das System, im Faltenwurf die Logik der Macht. Österreich spricht hier durch Haltung – und Haltung ist barocke Architektur des Geistes.

Schlussakkord: Warum Österreich sprach – und wer noch flüsterte

Nicht aus Zufall war es Österreich, das in den Schatten der Karpaten sein Ornament legte. Denn das Haus Habsburg sprach nicht bloß in Dekreten, sondern in Fassaden; es herrschte nicht nur mit Schwert und Zepter, sondern mit dem Meißel des Baumeisters, mit dem Pinsel des Malers, mit dem Gold des Altars.

Österreich war kein stummer Herr – es war ein Theater, ein Codex, ein Lobgesang auf die sichtbare Ordnung der Welt.

Doch in diesem Gesang klangen fremde Stimmen mit – nicht fremd im Sinne des Anderen, sondern des Eingewobenen. Aus Flandern kamen die Hände, aus Luxemburg die Linien, aus den Niederlanden die Farben der Tiefe. Die Maler, deren Werke in Hermannstadt hängen, trugen nicht den Wiener Ton in sich, sondern die europäische Mehrstimmigkeit – gebildet in flämischer Strenge, geformt durch italienisches Licht, erhoben durch österreichische Macht.

Und Österreich, das große Sammelbecken der Stile, machte aus diesen Strömen einen Strom: Das Flämische wurde feierlich, das Niederländische prunkvoll, das Luxemburgerische architektonisch. Was einst regional war, ward hier imperial.

Und was einst individuell war, ward hier Symbol.

So ist das Ornament in Transsylvanien kein Echo von Wien allein –

sondern eine Choralstrophe aus vielen Schulen, doch unter einer Kuppel gesprochen: der österreichischen.

Denn Ornament – sei es geschnitzt, gemalt oder gemauert – ist niemals stumm.

Es ist Sprache. Und Österreich hat sie gelesen, gesprochen und in Stein gelegt.